『黒と茶の幻想』は単行本が2001年に発行された恩田陸さんの長編小説。骨格は、30代後半の4人の男女が屋久島(作品中はY島とある)に旅に出るというもの。

ストーリーは4部立て。時間の経過に合わせて一人ずつ、旅の出来事や脳内に溜まった澱のような過去を語っていく。4人は大学時代の親友で、今やそれぞれの生活に慌ただしい。それがふとした因果から「過去を取り戻すため」に、「非日常の旅」へと出ることになった。独白者の一人が言うには、「美しき謎を求め、その内側に没頭」するための旅。それぞれの部は回想と旅の会話が行きつ戻りつする。

SFではない。謎を求めるからといって、モンスターに出くわしたり、アイテムを稼いでどうこうという話ではなく、彼らの旅はいたって普通。屋久島の森に入り、ヤクスギランドや縄文杉で感動を重ねる。ただ、作品の冒頭には「森は死者でいっぱいだ。」というくだりがあり、単なる思い出旅行ではないことも明らか。屋久島の深い森が触媒となり、彼らに過去の独白を促していく。このねっとりとしたストーリー展開が恩田作品らしい。

彼らを結びつける糸は、大学の縁以外にもう一つある。憂理(ゆうり)という女の存在だ。それは彼らを良くも悪くも縛り付けてきた。彼女は本作の4人にとっての暗部に存在し、姿こそ見せないが重要な役割を演じる。独白に影を落とし、ストーリーエンドには光を持ってくる。

「森は死者でいっぱいだ」

この女の名は本作よりも前に書かれた小説『麦の海に沈む果実』に登場している。『麦の海-』の舞台は幽閉された学園。憂理は自らの名を「ことわりを憂う。いい名前でしょ」と話し、「存在を望まれなくて、なんらかの家庭の事情があってぶちこまれた子」の一人だと説明した。彼女の憂いを帯びた端麗さは本作『黒と茶-』でも意図を持って作用する。とはいえ『麦の海-』の憂理がティーンエイジャーだったのに対して、本作は学生時代とそれ以降の物語で、彼女以外の登場人物を含めて両作品に直接的な関係はない。『麦の海-』に示唆があるというくらいで、独立したストーリーとなっているため、単発で本作を読んでも差し支えはない。

さて、ストーリーの展開につれて4人の愛別離苦の過去が暴かれ、苦しみながらも真理や回答を得て澱が解放されていく。「真実はつまらないものだが、告白にはカタルシスがある」。主人公の一人はそう話す。男女の関係、家族愛、目には見えない憎悪、己の存在。そうしたいろいろの謎に対して挑むべく、思索の森に旅立った4人の男女。長い前置きを経て真実が告白される様はまさに痛快そのもの。恩田陸さんらしいエンディングへの収斂がある。

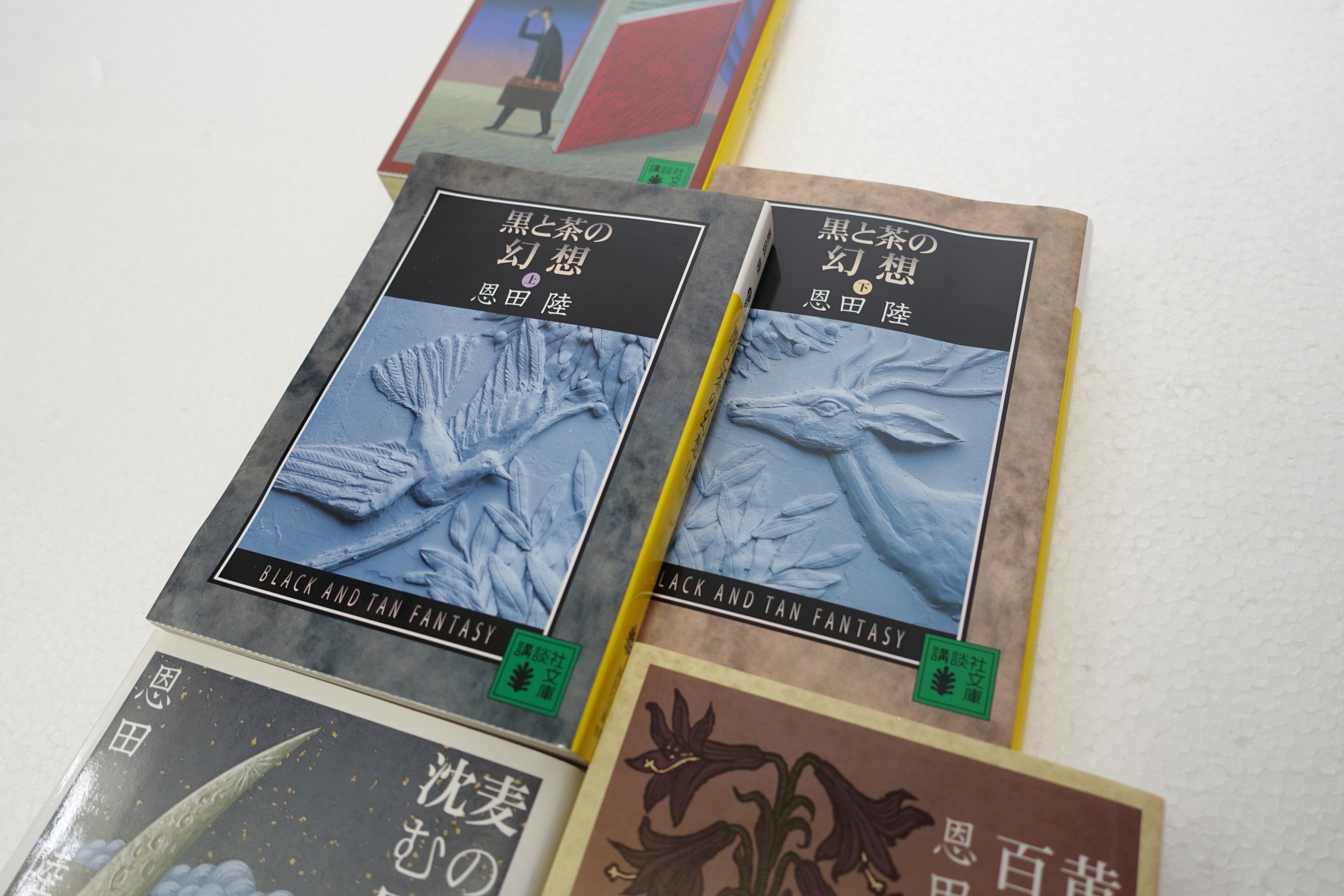

本作は文庫の場合、上下巻2冊で構成され、計700ページを超える。かなり長い作品と言えるが、それでもなお語り切れていない部分があるように感じる。それは作家自身もまだ30代半ばの若い頃に書いたからだろう。とはいえ破たんがあるわけではなく、恩田陸さんの世界観を存分に感じられる。

私の場合、『麦の海に沈む果実』を愛読していながら本作を読んでいなかったという、ややネガティブな理由から本屋でこの作品を手にしたが、いつものように恩田陸さんの作品に驚かされ、楽しませてもらった。恩田陸さんの2000年前後を象徴する作品の一つと言えよう。

(そしてやはり、他の作品との関連性も考えると『麦の海-』は読んでおいたほうがいいのかもしれない。『麦の海-』と『三月は深き紅の淵を』の2作品が与えるインパクトは大きい)

「真実はつまらないものだが、告白にはカタルシスがある」

ところで、巻末解説の作家・川端裕人さんは「世代固有の世界観を常に描いているのではないか」と恩田陸さんについて表現している。川端さん、恩田さんともに1964年生まれ。当然ながらこの世代は20代の前半と後半で生きる世界に断絶があり、価値観も一つ前の世代とは異なる。川端さんの言葉をそのまま引用すると、両氏は「戦後復興や、社会正義、といった大きな目標が失われた世代でもあった。自我の確立よりも前から『しらけ』ざるを得なかったという不幸も背負っていた」世代だ。

言わんとすることはよく分かる。しかしながら、この「しらけざるを得ない世代」は、1960年代生まれだけに留まらなかった。少なくとも1980年代生まれの私でも、受ける世界観に大きな差は感じない。

恩田陸さんの作品は、社会が隠そうとしているパラレル世界に光を当て、それをトリガーに主人公たちに内省を促す。主人公が告白する闇は常に現代人の暗部に他ならず、後発世代の私でも時代錯誤を覚えることはない。先だって恩田さんは2度目の本屋大賞を受賞したが、それは60年代生まれの抱えた闇が、今の書店員中堅世代(つまり70年代や80年代生まれ)にまで変わらずに受け継がれてきていることの何よりの証拠だろう。

一方でさらに後ろの世代にまで通じるかというと、それは分からない。だが、少なくともミレニアル世代(80年代後半から00年代生まれ)には通じない言葉、理解しにくい時代描写が出てきていて、割に新しい辞書を彼らに授けねばなるまい。まるで明治作家の小説を読むときのように。そこには傷跡を残しにくかった「しらけざるを得ない世代」の悲哀が感じられるが、むろんそれは60年代から80年代生まれの作家全般に言えることで、本来なら文芸誌でうるさく論戦されるべきもの。でも、文芸誌の元気のなさもまた悲しい限り。

「しらけざるを得ない世代」の悲哀と集大成

いまミレニアル世代で読まれている中心的な作家が誰なのか、それも実はよく分からない。ライトノベルやテレビドラマのノベライズといったものが多いと推察はするものの、ジャンルを含めて中心はどこだろう。

私も書くことを生業とする者として、新しい世代に響く表現をどう見つけ出せばいいのか、時々は悩むことにしている。ともあれ、現代を生きる者たちが抱える闇に大きな変化があるとは思えず、告白(独白)のカタルシスも変わるまい。本作、「黒と茶の幻想」は、辞書を引き引き、より若い世代でも楽しめるはず。主人公とともに屋久島の森を旅すれば、己の中の暗部と日々の生き方のヒントが見つかるかもしれない。

文庫:

講談社文庫(上下とも各619円=本体価格)

2006年4月15日発行

カバーデザイン:北見隆

単行本:2001年12月,講談社